アナログ-デジタルコンバータIC

#9アナログ-デジタルコンバータIC

音や光、温度、圧力、電圧、電流など、現実のあらゆる情報を記録し、処理すること。

ここには、アナログ信号をデジタル信号に変換するアナログ-デジタルコンバータICという製品が使われています。無限に変化するアナログ信号を「0」と「1」というたった2つのデジタル情報に変換する技術について、エンジニアに話を聞いてみました。

アナログ-デジタルコンバータIC(以下ADC)とはどのような製品なのでしょうか?

一言で言えば、アナログ信号をデジタル信号に変換するICです

アナログ信号とデジタル信号とは……。

アナログ信号とは連続性を持ち、無限に変化する情報量の多い信号のことをいいます。具体的には音とか光、温度、圧力、電圧、電流などですね。これに対して、デジタル信号は、連続性を持たず、『0』と『1』のみで表される信号のことをいいます。情報量がアナログ信号に比較して少ないので、計算処理に適しています

0と1というと、2進数ですね。

そうです。温度や圧力などのように、人によって感じ方の異なる曖昧な情報でも、デジタル信号ならマイコンで扱いやすく、また誰でも理解できるような数値にできます。ADCは、その名前の通り、アナログ信号をデジタル信号へ変換します

なるほど。気温が少し暖かいとか、氷が解けそうな暖かさだとか表現するイメージというより、おおざっぱに気温が高いとか低いとか、2つの言葉で表すイメージですね。

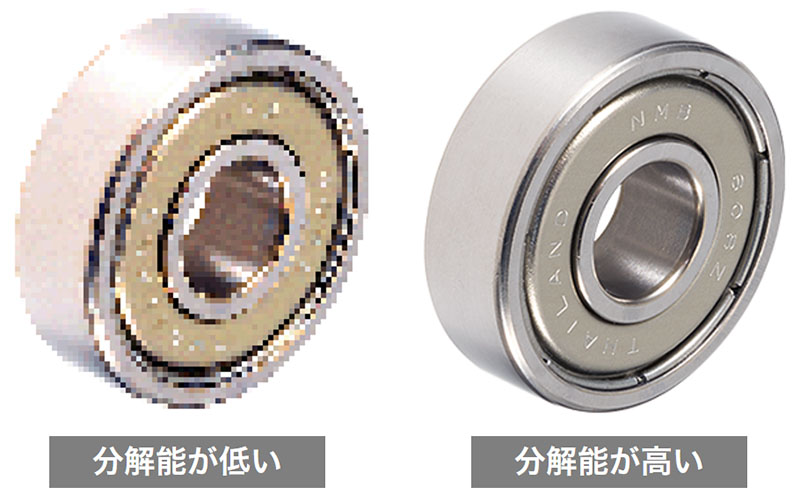

ADCには重要な特性が2つあります。一つは分解能です。これは決められた範囲内でどれだけ情報を分割するかを示す特性で、例えば写真の場合、分解能が低ければ画像は粗くなりますし、逆に高ければ滑らかになりより見た目に近い形で表現できます。もう一つがサンプリングレートで、これは1秒間に実行する標本化処理の回数を表します。サンプリングレートが高いと映像の場合、高ければ高いほど1秒間あたりのコマ数が増えるというイメージですね

サンプリングレートという言葉は音楽でも使われますよね。でも、デジタル処理されてサンプリングされたCDの音を聞いていても日常会話と同じように連続して音が聞こえるなぁ……どうしてでしょうか?

それはデジタル化した信号も、非常に細かい離散的な信号に変換しているからなんです。CDのサンプリング周波数は44.1kHzというのは耳にしたことはありますか?これは1秒間に44100回、サンプリングして記録しているということなんです。高いサンプリング周波数で高速にデジタル変換することで原音(アナログ信号)に近づけているんですね。更に音質を高めたハイレゾ音源をよく耳にしますが、この音質はCDよりさらに高く、96~192kHzが主流となっています

主にどのような製品で使われるのでしょうか?

家電や携帯機器、モーター制御、産業機器、医療機器、ロードセルなどです。アナログ信号を高速に処理しやすくする用途で様々な製品に使用されています。先程CDの話がありましたが、音をデジタル信号に変換する用途でも使われています

開発のきっかけを教えてください。

元々、アナログからデジタルへ信号を変換する技術は私たちのさまざまな半導体製品に使っていたんです。そんな中、あるお客様から、ADCのメーカーは外資系が多いので、日本の半導体メーカーで作ってもらえたら助かるというお話を頂きまして、そこから製品化に向けた開発をスタートしました。2016年頃のことだったと思います

開発は順調だったのでしょうか?

高精度にすればするほど特性にバラつきがでてしまう傾向があるので、バラつきの影響を加味しながら設計するのが大変でした。キャリブレーションやトリミング、補正技術など設計側で考慮して設計を行っています。それから、ノイズ絡みの課題もあります。また、ADC製品の評価や出荷試験を行うためには、製品以上の分解能と変換速度の評価環境が必要になりますので、この環境を立ち上げることも毎度苦労しています

社内やお客様からの反応はいかがですか?

ADCを単体で販売しているメーカーが国内では少ないので、その点で安心できるというお声を頂いています

今後の展開を教えてください。

当社のロードセルやレゾナントデバイス、ひずみゲージ、モーターなどの製品と組み合わせてソリューションでの提案が可能になっていきます。ミネベアミツミの相合※を支えるキーテクノロジーとして、今後も相合的な製品への貢献、複合的なICに活用していきたいですね

※相合:「総合」ではなく、「相い合わせる」ことを意味し、自社保有技術を融合、活用して「コア製品」を進化させるとともに、その進化した製品をさらに相合することでさまざまな分野で新たな製品を創出すること。

今回ご紹介した製品はこちら