技術対談:精密技術で支える 車いす用ベアリングハブ開発ストーリー

技術対談

プレシジョン・メカニカル・コンポーネント

「精密技術で支える」

車いす用ベアリングハブ開発ストーリー

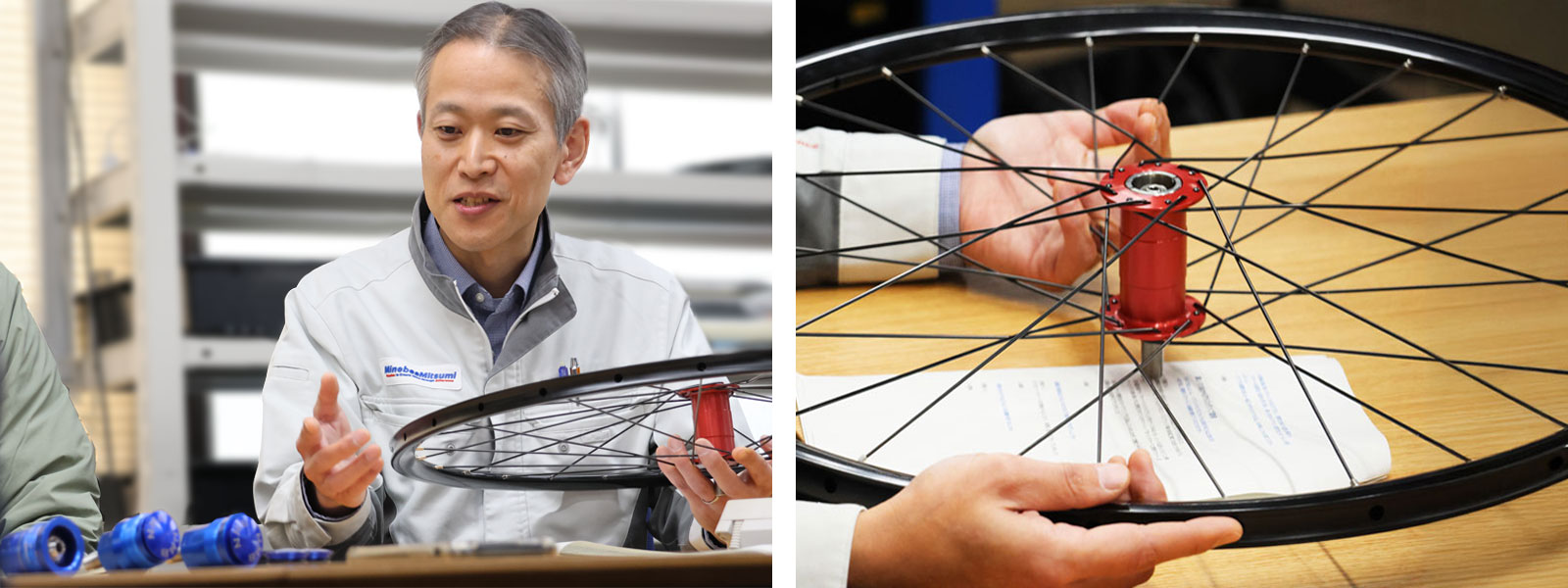

パラ陸上 吉田 竜太選手

車いすメーカー オーエックスエンジニアリング

ベアリングメーカー ミネベアミツミ

話し手紹介

車いす陸上選手 吉田 竜太 選手

1981年、東京都生まれ。

24歳のとき事故で下半身不随となり、車いす生活に。その後、車いすマラソンを始め、頭角を現す。

2013年、パラリンピック出場を目指すため、当時の勤務先だった品川区役所を退職。

競技活動に専念できる環境を求めて、SUS(エスユーエス)株式会社に入社。2024年 パリパラリンピックで8位入賞。

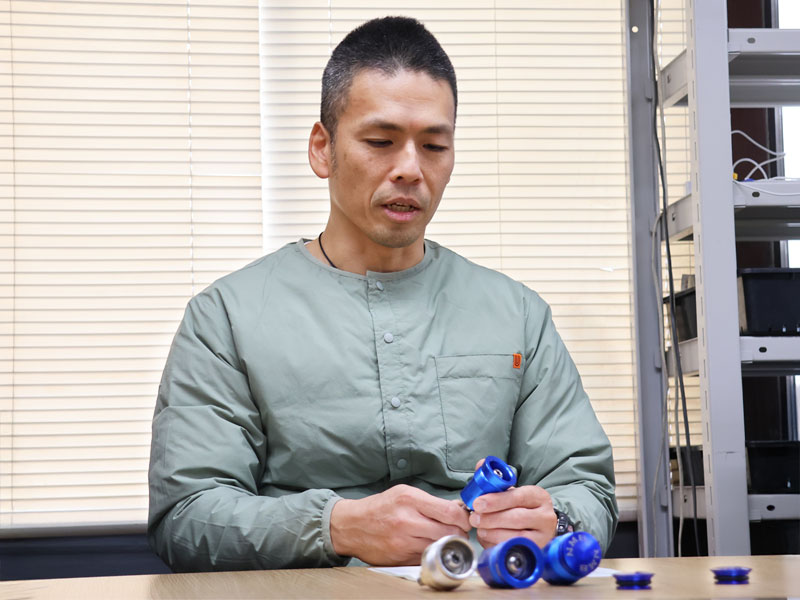

株式会社オーエックスエンジニアリング 小澤 徹 さん

1998年、オーエックスエンジニアリング入社。

テニス用車いす、バスケットボール用車いすの組立業務に携わったのち、1999年からレース用車いすを担当。

2008年北京パラリンピック、2012年ロンドンパラリンピックの日本選手団陸上競技用車いすのメカニックを担当。

現在までのレース用車いす製作台数は約1,500台。

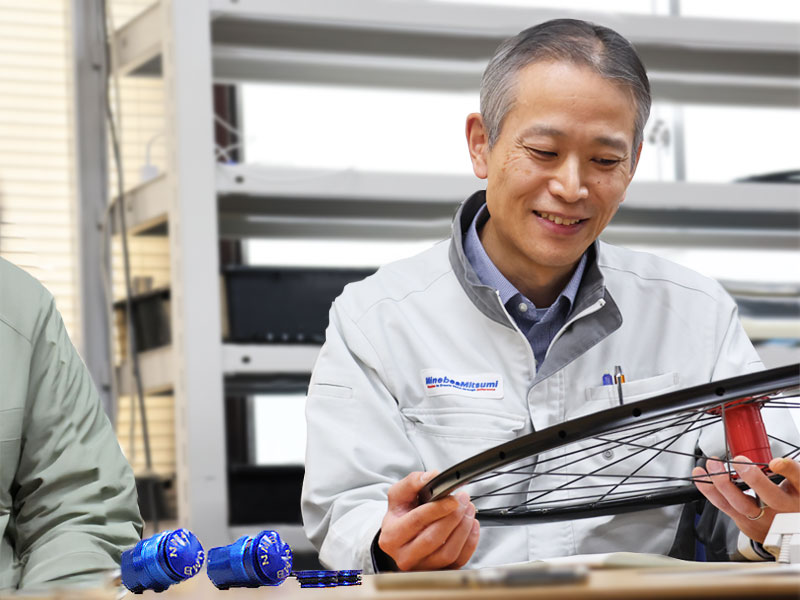

ミネベアミツミ株式会社 安藤 伸樹 さん

前職では熱交換器の設計・開発を担当し、2006年にミネベアミツミ入社。

メカアッシー事業部(現プレシジョンメカニカルコンポーネント事業部)に配属され

現在は、ボールベアリングを使用した組立品の設計・開発を担当。

ミネベアミツミは、1951年の創業より産業機械や航空機から身の回りの自動車、家電、レジャー・スポーツといった幅広い用途で、なめらかな回転を支えるボールベアリングの開発・製造を行っています。

さらに近年では、ミニチュア・小径サイズのベアリング開発・製造で培った経験とノウハウを活かして、ベアリングのプロならではの視点でベアリングの性能を最大に引き出すアッセンブリー製品「プレシジョン・メカニカル・コンポーネント」としてのご提供も行っており、スポーツ競技でも大活躍しています。

今回は、ミネベアミツミの陸上競技用車いす向けベアリングハブを実際に使用いただいている、車いす陸上の吉田 竜太選手、当社とともにベアリングハブの開発に取り組んでいただいた車いすメーカー 株式会社オーエックスエンジニアリングのエンジニア 小澤 徹様、そして当時ベアリングハブの開発を担当したミネベアミツミ エンジニア 安藤 伸樹さんによる対談形式で、車いすのこと、パラ競技のこと、そしてベアリングハブの開発ストーリー、製品化までの困難、製品の魅力の背景や技術的にぶつかった困難、そして皆さんの今後の挑戦について対談形式でお話を伺いました。

イントロダクション

車いすやベアリングのお話を伺う前に、皆さんのことについて少しお話を伺いたいと思います。

─吉田選手が競技を始めたきっかけについて教えてください。

バイクに乗るのが大好きだったのですが、24歳になる年のある日バイクで事故にあいました。

通っていたリハビリテーションセンターのスポーツプログラムの中で、車いすバスケ、テニスや陸上競技用の車いすに乗る機会がありました。

実際に乗ってみると、スピード感を感じ、風を切る感じがバイクに似ていたのがとても気持ちよくて、その時に私はこれを一生やっていこう、いつかパラリンピックにでようと思い始めました。

大学を出て、消防士をやっていたこともあり、体をつかうことは前から好きだったんですよね。

─車いす陸上という競技はどんな競技なのですか。

車いす陸上自体は、通常の陸上競技と変わらず陸上競技場や街中のコースを使用し短距離の100mから長距離の5,000mまで種目がありますが、私は5,000mを走る長距離車いすマラソンをメインに活動しています。

長い距離を走るので、持久力が求められる競技ですね。

ルールも一般の陸上競技と変わりませんが、3輪のレーサーという陸上競技専用の車いすを使用して走ります。

速い選手では、下り坂で時速80kmを生身の身体で駆け下るようなスリリングな競技でもあります。

身体づくりでなにか意識していることはあるのですか?

ウェイトをかけるというより体幹をメインに鍛えていました。

ただし、パリの石畳を走ったこともあり、最近はある程度筋力も必要になると感じていますね。

─小澤様は長く車いすの開発に携わっておられますが、車いす・競技用車いすづくりに携わることになったきっかけを教えてください。

私はもともと自転車や乗り物全般が大好きで、長野のパラリンピックでアイススレッジスピードレースの機材や、オートバイを作っているオーエックスエンジニアリングを知りました。

最初はテニス用やバスケ用の車いすの組み立てをしていましたが、そのうち陸上競技用に興味をもつようになり気づけばもう25年ほどやっています。

これまでに1,500台近くの陸上競技用レーサーを制作していますね。

今現在も、車いすを1つの乗り物としてつくっています。

─安藤さんは現在ベアリングに付加価値をつける、プレシジョン・メカニカル・コンポーネントの開発に携わられていますが、プレシジョン・メカニカル・コンポーネント製品について少し教えてください。

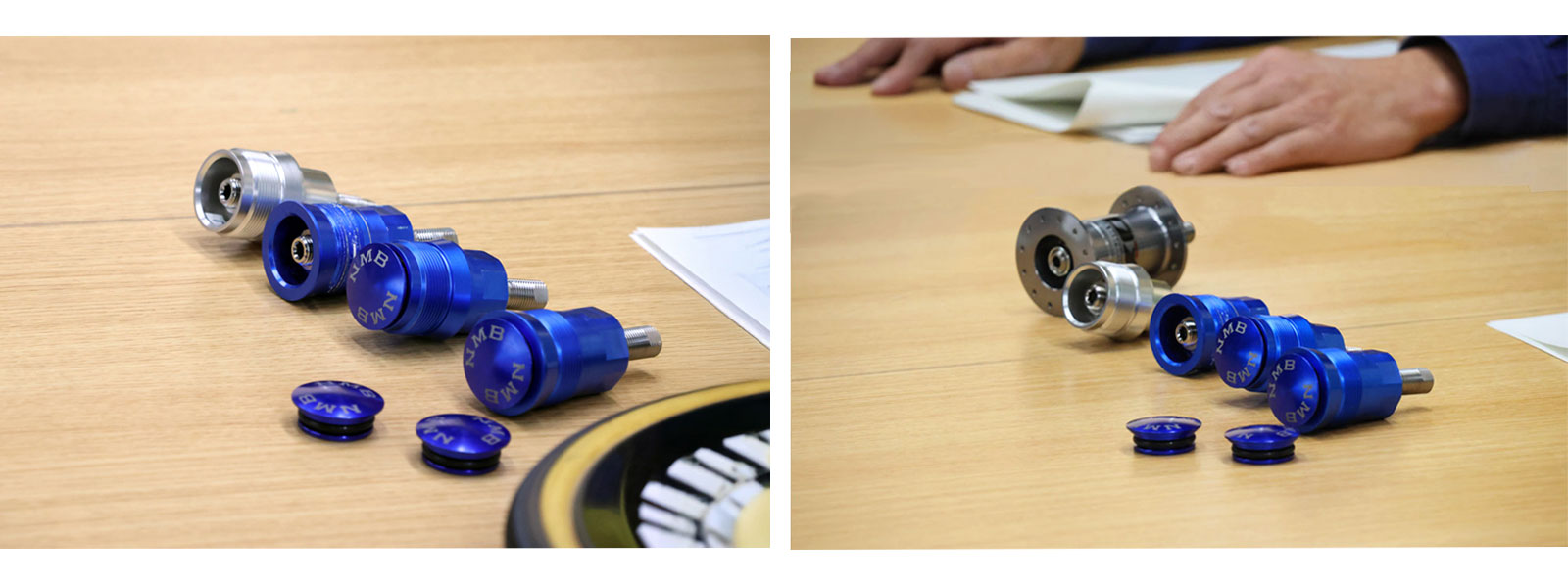

ミネベアミツミのプレシジョン・メカニカル・コンポーネント製品は、精密機械加工部品を製造する事業なのですが、大きく分けて2種類の製品があり、1つはアッセンブリーをしない金属機械加工部品、もう1つは当社の基幹製品である高精度ボールベアリングの性能を最大限に活かすアッセンブリー製品の2種類があります。

私は、このベアリングアッセンブリー製品の設計・開発に携わっています。

機械加工のことを社内では「鉄削り」なんて言ったりしますが、金属の材料を旋盤をつかう切削加工で形をつくり、砥石を使った研削加工で表面をなめらかにしたり、細かな寸法を調整し、それらのハウジングやシャフト、周辺部品とベアリングを独自のノウハウで絶妙な調整を加えながら、組み立ててお納めする製品です。

ベアリングをはじめさまざまな部品1つ1つについて、お客様のご要求や用途に応じて材料選定から機構設計、最終組み立てまですべて自社で行っています。

─車いす陸上競技の選手から見て、まさに相棒ともいえる車いすに求めることは、どんなことがありますか。

自分が乗るものはかっこいいものに乗りたいという気持ちがあります。

また、やはり自分とともに競技に挑む相棒なので、とにかく軽くしてほしいとか、「こうしたい」というフィーリングを実現できるよう、よく小澤さんに相談して、車いすを1つ1つ自分仕様に改良してもらっています。

細かなセッティングは自分でいじってしまうこともありますね。

雨や汗で濡れてしまうこともあるので使った後はきちんと自分で拭き上げたり、愛をもって接しています。

そういう意味でも、自分にとってはバイクと同じく大切な「愛車」のような存在なのかもしれません。

きれいにつかっていただいているレーサーを見ると、大事にしてもらっているなと感じます。

吉田選手はほんとうにきれいにレーサーを使ってくれていますよね。

車いすを一目見ると選手の性格や傾向、身体の状況や、レーサーの使い方、その人の人となりまでなんとなくわかりますね。

─選手からはこのようなご要望があるということでしたが、車いすメーカーのエンジニアである小澤様が車いすづくりで心がけていることはありますか。

とにかくまずは選手が怪我無く競技に向き合えるようにということは常に心がけています。

その上で、競技の性質も鑑みながら、選手が何を求めているかに常に耳を傾けています。

要望も細かく数値で伝えてくる選手もいれば、感覚的な伝え方の選手もいるなど個性があります。

1人ひとりと密なコミュニケーションを大切にしながら、選手の求めることをかたちにするべく車いすを設計しています。

実際の大会では選手と帯同することで、スタートの直前までそばで支えながら当日の細部のコンディションを整えます。

車いす向けベアリングハブ開発

それではいよいよ、ベアリングハブについてもお話を伺えればと思います。

─まずは、開発がスタートした経緯を教えていただけますか。

開発は2019年から始まり、約2年の歳月をかけて行われました。

きっかけは、オーエックスエンジニアリング様の新潟工場との出会いから始まりましたね。

「カートリッジベアリングをやってみないか」というお話をいただいて、当時オーエックス様の車いすに使用されていたホイールハブをベンチマークに開発がスタートしました。

当初はトラック競技向けのベアリングを目指していましたが、次第にマラソンなどの競技向けの車いす用にシフトしていったんですよね。

当時は選手自身がベアリングをばらして、シールをとって中を洗ったり、ボールを交換したりすることも多かったのですが、どうしてもホイールの回りが悪くなってしまうという課題がありました。

ちょうどそんなときにミネベアミツミさんにお声がけをいただいて、「ユニット化してダメになったらユニットごと交換できるようなものを作ってほしい」ということで、最初はスポークホイール用にサンプルをつくっていただきました。

まず選手ご自身がそこまでやっているというところに驚きましたし、ベアリングメーカーとしては、ベアリングは意外と繊細な取り扱いが求められるものという認識なので、圧入状態大丈夫かな?ボールは設計にあっているものなのかな?と心配になってしまったりもしました。

─実際の開発はどのようなかたちで進められたのでしょうか。

まずは当時オーエックス様で使用していたもののベンチマークからはじまり、当時の課題を伺い「ベアリングメーカーとしてハブ部分の性能のばらつきを最小限にした製品をご提供したい」、という思いで開発がスタートしました。

それまでは、工業・産業系製品向けの部品をメインに手掛けていたなかで、初めてのアプリケーションへのチャレンジであること、そして東京での国際大会も近くにある、ということでわくわくしながら取り組んだのを今でも覚えています。

選手の身体を預かる車いすだからこそ、途中で折れたり破損することがないよう、シャフトの材質には特にこだわって選定しました。

最終的には、航空機向け部品を手掛ける当社ならではの材料を選びました。

ばらつきをなくすこと、そして簡単に破損させないこと、を意識してサンプルを作成し、サンプルをつくって小澤さんへもっていきました。

ファーストサンプルを手にしたとき、精度の高さを確かに感じました。

一方で、これは競技の結果につながるようにしないともったいない、と思ったこともありその後陸上レース用のディスクホイール向けの開発へと移行していきました。

─開発のなかではどのような困難がありましたか。

ベアリングアッセンブリー製品は一般的にモーターに使われることが多いのですが、回転精度を高めて滑らかな回転を実現させるには「ベアリングのガタをなくす*」、というのが社内の常識でした。

ところが、ガタをなくした状態のサンプルを自信をもって競技場に持っていったところ、選手からは「回転が重く感じる」という意見をいただき、実際にタイムまで落ちてしまう結果でとても落ち込んだのを覚えています。

*すきま(内部すきま)を意図的に少なくすること

今でこそ外側のハウジングにはステンレスを使用していますが、その当時はわれわれも車いす用途の知識が少なく、アルミをつかった設計にしており、そういった「重い」というご意見をいただいたことを覚えています。

─それらの困難をどのように乗り越えていったのでしょうか。

まずはとにかく、選手の皆様、そしてオーエックスの皆様に本当に助けられました。

最初のサンプルで正直うまくいかなかったこともありましたが、それでも継続して「次もお願いします」と言ってくださって、新しいサンプルを持っていくといつも的確なフィードバックをくださって「次はもっとこうしたい」と伝えてくださって。そのおかげで私たちもそれに答えるように技術検討を進めることができました。

Aからスタートしたサンプルも、今ではS(19番目)までいきました。 それだけ試作を重ねて、ボールの材料やグリース・オイルを何種類も試したり、予圧による隙間の調整や、2つのベアリングの間隔をμ単位で複数の種類を用意し、1つずつ選手の皆さんにフィーリングを聞いて回りました。

まるで合格発表を待つような気持ちでしたが、選手からのフィードバックをふまえて改良すると、選手からも「感覚よくなった!」といったコメントももらえて、とても嬉しかったですね。

最後のフィールドテストは特に記憶に残っています。これまでいろんな試作を重ねた結果、選手がフィールドを1周して「よくなった」という声をきけたときは、本当によかったなと。

ミネベアミツミ 安藤さん選手に最後のフィードバックをもらったときは、本当に「安堵」をいう感じでした。

─実際に競技でミネベアミツミの後輪ハブを使ってみていかがでしたでしょうか。

効果や満足度について教えてください。

初めて乗ったときに、手でこいでて「うわ、止まらないな」「これはどこまでもいけるんじゃないか」とびっくりしたのを覚えています。

どうしても競技中は手で車いすをこぎ続けていかなければならないなかで、いかにロスなく気持ちよくこぎ続けられるかがとても大切で、このベアリングハブの素晴らしいとところだなと感じています。

とにかく伸びがよく、ロスが少ない、これはいいなと。逆にだれにも教えたくないなと(笑)

また、長く使っていてもベアリングのへたりをあまり感じないな、と思います。

今後に向けて

─車いす用ハブの開発を通しての学びを今後の開発にどのように活かしていきたいですか。

これまでもお話しましたが、やはりこれまで「ベアリングはこう使うんだ!」と思っていた常識が良い意味で打ち砕かれて、スポーツという観点で、モノづくりの原点を社内の知恵を総動員して探求できたことがなにより楽しく、貴重な経験となりました。

また、当社のような部品メーカーの場合、最終製品をお使いになるユーザーの方に接する機会が少ないのですが、今回のように実際に車いすで高みを目指して世界で戦う選手の方から直接意見、フィードバックをいただいて、それを製品に落とし込んでいく、ということも勉強になりました。

現在は、モーターなどの従来のアプリケーションでもどんどん高速回転が求められていますが、そういった用途でもこの車いす用ベアリングハブに込めた技術で、回転性能や製品寿命の向上、高効率化にさらに活かしていきたいと考えています。

─競技/製品開発で今後目指す目標、実現したいことをそれぞれ教えてください。

パンデミック以降、世界のメジャーマラソンにはでられていなかったのですが、2025年は改めてメジャーマラソンに参戦していきたいと考えています。

また、昨年のパラリンピックを経て、肉体的な面でもレーサーなどの器具の面でも、まだやれていないことがたくさんあるなと感じたので、次の大会に向けてミネベアミツミのベアリングハブとともにさらに挑戦していきたいと考えています!

現在また主流になってきたスポークホイールの開発を進めていきたいですね。

陸上用に限らず、テニス用、バスケ用などその競技に応じて、選手が求めることを今後もひたむきに実現していきたいと思います。

今回は、陸上競技用車いす向けのベアリングハブを実際に競技で使用いただいている選手と、ハブを組み込んだ車いすを開発するエンジニアをお招きして、対談の様子をお届けしました。

今後もミネベアミツミは、よりよい製品の開発、製造を通じ、楽しいスポーツとモノづくりをお支えし、新たな技術革新にチャレンジして参ります。

ミネベアミツミのプレシジョン・メカニカル・コンポーネントに関する資料請求・お問い合わせはこちら