コネクタとは?

コネクタは、機器や回路間の接続・切り離しを可能にし、電気信号や電力を伝送する役割を担います。

電子機器の小型化、高機能化、複雑化が進む現代において、コネクタは機器の性能を支える非常に重要な部品です。

ここでは、コネクタの基礎知識として、基本構造、種類、および二つの部品を結合させる嵌合(かんごう)方式について解説します。

1. コネクタの使用箇所例

コネクタはスマートフォン、PC、自動車、家電製品、産業機械に至るまで、私たちの身の回りにあるありとあらゆる機器に使用されています。

2. コネクタ化のメリット

コネクタを他の接続方法と比較すると、物理的な接続のため信頼性がよく、脱着も容易、ノイズ対策も出来る点にメリットがあります。はんだ接続と無線接続との比較は以下のようになります。

スクロールできます

|

コネクタ接続 |

はんだ接続 |

無線接続 |

|

|---|---|---|---|

| 接続の安定性 | ○ | ◎ | x ※環境に左右されやすい(電波干渉、障害物など) |

| 接続の容易さ | ○ | x | ○ |

| ノイズ対策 | ○ | ○ | △ |

| 防水設計の手軽さ | △ | △ | ◎ |

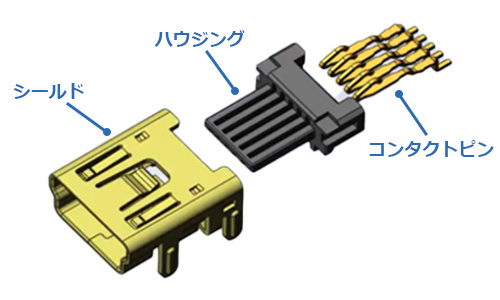

3. コネクタの基本構造

コネクタには様々な種類があり、すべてが同じ構造ではありませんが、基本的にはコンタクトピン、ハウジング、シールド(シェル)の3つの部品から成り立っています。

コンタクトピン、ハウジングについては以下のページで詳しく解説しています。

「コネクタの部品、コンタクトピンとハウジングとは?」解説ページはこちら4. コネクタの種類

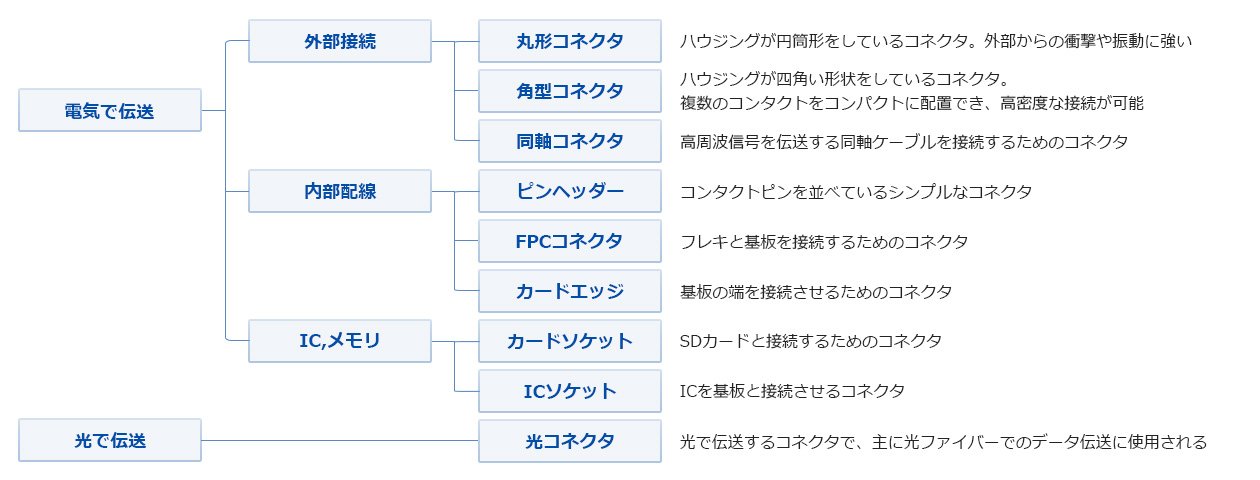

コネクタには、電気で伝送するものと光で伝送するものがあります。

電気で伝送するものには数多くの種類があり、装置と外部の機器を接続する外部接続、装置の内部で接続する内部配線、ICやメモリと基板を接続するものに分かれます。さらに形状によっても細かく分類されます。

スクロールできます

5. コネクタの嵌合方式

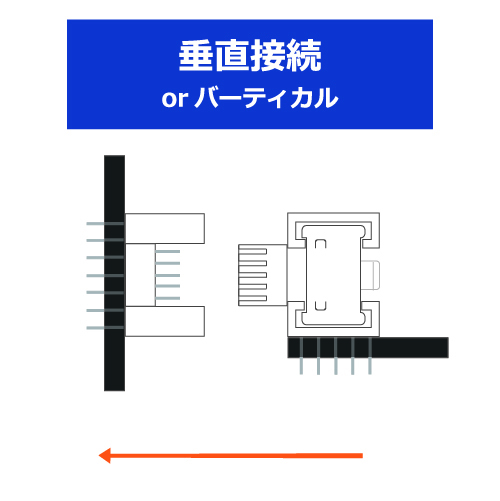

2つの部品をはめ合わせることを嵌合(かんごう)といいます。

コネクタの嵌合方式は、「どの部品とどの部品をつなぐか」 や 「どのような向きで接続するか」 といった要素によって分類されます。

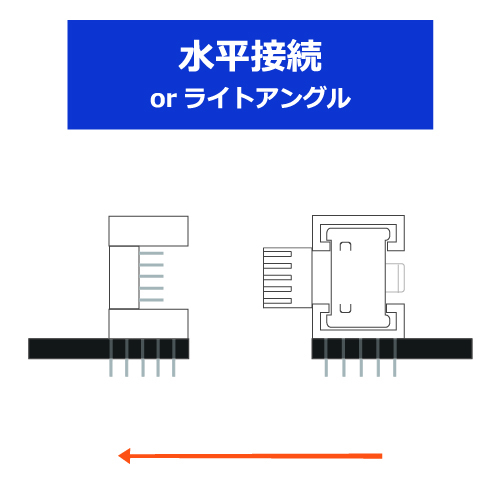

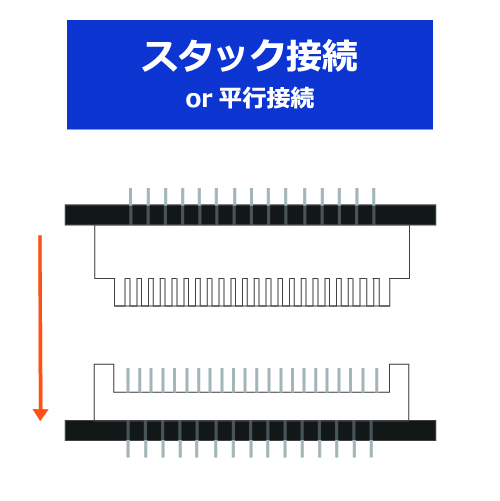

基板と基板を接続します。基板同士が垂直になるよう接続するものを垂直接続、水平に接続するものを水平接続、基板を積み重ねるように接続するものをスタック接続と呼びます。

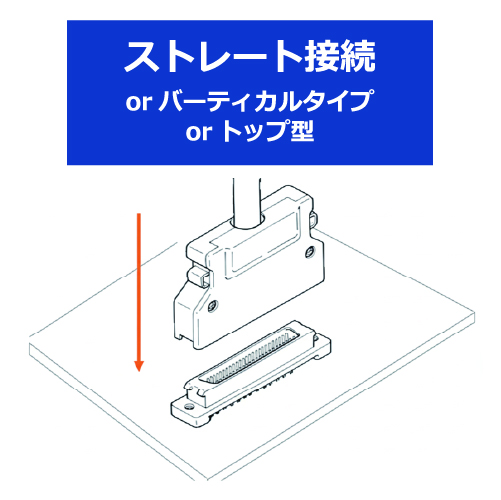

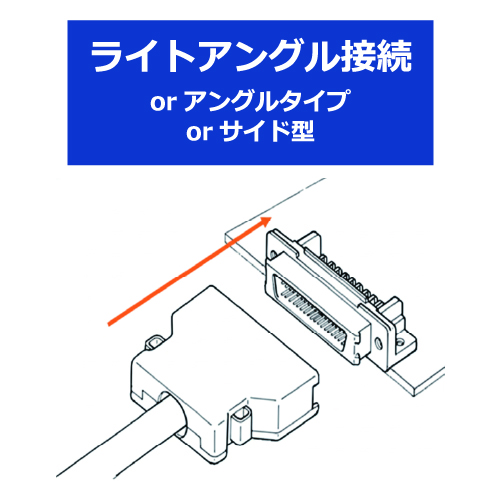

基板とケーブルを接続します。基板に対して垂直に接続するものをストレート接続、 並行に接続するものをライトアングル接続といいます。

基板を介さない、中継、または延長と呼びます。

6. まとめ

コネクタとは何か、基本構造や種類、嵌合方式、使用例について、コネクタの基礎情報を解説しました。

複雑化する電子機器において、コネクタが担う役割がますます重要になっていくなか、コネクタも多種多様なタイプがあり、コネクタ内部の部品や素材、接続方法などまだまだ奥は深いです。

コネクタを選定する際に役立つ知識や、接続・実装方法についても解説していますので、そちらも併せてご覧ください。

「コネクタの部品、コンタクトピンとハウジングとは?」解説ページはこちら 「コネクタの結線・実装方法」解説ページはこちら 「コネクタの特性、防水等級」解説ページはこちらミネベアミツミでは車載用途から産業用途、民生用途まで、多種多様なコネクタをご提供しています。

コネクタに関して何かお困りごとや、ご希望の条件がありましたら、お気軽にご相談ください。

コネクタをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。